Герой Беларуси Павел Лукьянович Мариев: «Умение достойно жить и видеть перспективы даже в самой сложной ситуации – это удел сильных»

14 июня отметил свой 85-летний юбилей Герой Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, доктор технических наук, заслуженный работник промышленности Республики Беларусь, кавалер орденов Отечества III степени, «Знак Почета», «Дружбы народов», автор и соавтор целого ряда научных работ, авторских свидетельств и патентов, трех монографий, почти полвека из своей биографии проработавший на БЕЛАЗе и возглавлявший это известное предприятия с 1992 по 2007 год, Павел Лукьянович МАРИЕВ.

Биография Павла Лукьяновича – это история его поколения, целая эпоха в жизни большой страны, эпоха значимых исторических событий, эпоха важности принимаемых решений и ответственности за происходящее. Это, по сути, история самого БЕЛАЗа, ставшего визитной карточкой Беларуси, ведущего машиностроительного предприятия нашей страны и одного из крупнейших мировых производителей карьерной техники.

НАЧАЛО ПУТИ

…В семье Лукьяна Павловича и Елизаветы Никифоровны Мариевых из деревни Дулово Ярославской области подрастало девять детей. Павел был седьмым. Жили, как все в то время: голодно – отец зарабатывал в колхозе совсем небольшие деньги, дети рады были кружке молока да горбушке хлеба, но дружно – старшие заботились о младших и помогали родителям.

А когда казалось, что самое трудное – годы военного лихолетья – уже позади, в дом неожиданно пришла беда: по навету доносчика за «контрреволюционную пропаганду» был арестован отец. Ответственным людям бы задуматься: как глухой Лукьян Павлович (последствия контузии в годы Первой мировой войны) мог заниматься этой самой пропагандой. Не смогли. Или не захотели. Тоже примета времени.

Через шесть лет отца реабилитируют. По всем статьям. Ну а тогда, в начале 50-х, чтобы хоть как-то облегчить жизнь матери, Павел, окончив семилетку с отличием, уехал учиться в Ярославский автомеханический техникум (учащиеся обеспечивались стипендией, часть которой Павел отдавал матери). А после окончания техникума – опять же с отличием – по распределению приехал работать на Уральский автомобильный завод. Туда, в город Миасс Челябинской области, из Москвы вместе с опытными кадрами был эвакуирован в сорок первом знаменитый ЗИС. Многие специалисты так и не вернулись в Москву, остались работать на УралАЗе, а значит, полагал Павел, у них будет чему поучиться.

В конструкторском бюро, куда Павел Мариев был определен техником-конструктором и где занимался разработкой технологического инструмента, было двадцать два человека. Из них двое мужчин: начальник бюро Николай Федорович Мальцев (о нем Павел Лукьянович и сегодня говорит с большим уважением, как о хорошем специалисте и грамотном руководителе) и он, Павел. Милые женщины почтенного возраста нередко просили своего молодого коллегу сходить за них в цех, чтобы контролировать внедрение разработок конструкторского бюро в производство. И Павел ходил, потому что уже в те юные годы был очень ответственным человеком. А еще потому, что ему было интересно.

После службы на Дальнем Востоке, в 1959-м, жизненная дорога привела его в Беларусь, и трудовая биография Павла Лукьяновича продолжилась на Белорусском автомобильном заводе. В трудовой книжке запись: «техник-технолог механического цеха».

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

Технологическая служба БелАЗа создавалась в сложных условиях и в конце 50-х была малочисленной. В это время на предприятие были переведены с Минского автозавода начальник техчасти цеха тяжелых машин (ЦТМ) МАЗа Вадим Брониславович Стырикович и технологи техчасти этого цеха Петр Брониславович Нижник, Дмитрий Иванович Сырокваш, Владимир Степанович Сенькевич, Геннадий Степанович Бардиан. Это были опытные специалисты, глубоко знающие технологию и тонкости производства самосвалов МАЗ‑525 и составившие впоследствии костяк технологической службы завода. В феврале 1959 года в эту когорту влился и Павел Мариев.

Знания и опыт дормашевцев и специалистов, приехавших сюда с МАЗа, энтузиазм и творческая инициатива молодых технологов позволили успешно создать технологическую базу для производства самосвалов МАЗ‑525. Были разработаны планировочные решения по размещению передаваемого из ЦТМ оборудования и осуществлен его монтаж на площадях «Дормаша» с выделением производственных участков по обработке однотипных деталей. Вместе с оборудованием передавалась технологическая документация, которая, с небольшой доработкой, была использована специалистами предприятия при организации выпуска 25-тонных самосвалов, необходимая оснастка и инструмент. Это и стало основой освоения производства в Жодино самосвалов МАЗ‑525 на год раньше запланированного срока. И всё благодаря профессионализму и высокой квалификации первых специалистов-технологов, огромной ответственности, с которой они подходили к выполнению намеченного и, прежде всего, великому энтузиазму и целеустремленности директора завода Николая Ивановича Деревянко. 25-тонные МАЗ‑525 выпускались на БЕЛАЗе вплоть до 1965 года и являлись в то время основным видом продукции предприятия.

В апреле 1960 года в Жодино высадился «интеллектуальный десант» – группа конструкторов Минского автозавода, которую возглавлял Заля Львович Сироткин, прибыла работать на БЕЛАЗ. И уже в начале 1961 года ими была разработана техническая документация белазовского первенца – карьерного самосвала БЕЛАЗ‑540. Несмотря на сжатые сроки разработки этого самосвала, в его конструкцию было заложено значительное число прогрессивных технических решений. Впервые в практике отечественного автомобилестроения на самосвале была применена одноместная кабина, установленная рядом с двигателем. Также впервые были разработаны и применены вальная трехступенчатая гидромеханическая коробка передач, пневмогидравлическая подвеска, объединенная система гидравлического привода рулевого управления и цилиндров опрокидывающего механизма, двухконтурный пневматический привод колесных тормозов.

Но для воплощения нового самосвала в металле требовалась серьезная технологическая подготовка производства. Выполнение этой задачи, как и организация выпуска всех последующих белазовских разработок, легла на плечи технологической службы предприятия, которая, преодолевая все трудности нового и неизведанного, с задачей справилась. Первый самосвал марки «БЕЛАЗ» вышел из заводских ворот 14 сентября 1961 года. И ликующие участники митинга тогда, наверное, до конца не осознавали важность происходящего и масштабы сделанного.

Это было первое поколение тружеников БЕЛАЗа, к которому Павел Лукьянович причисляет и себя. И с благодарностью о нем говорит, поскольку оно, это поколение, заложило основы завода…

Время первых – это риск, это ответственность, без которых невозможны шаги вперед. Техник-технолог, инженер-технолог, начальник техбюро, начальник конструкторского бюро механизации и автоматизации производства отдела главного технолога, заместитель главного технолога, заместитель главного инженера, главный инженер, директор предприятия, генеральный директор – такими стали ступеньки карьерного роста П.Л. Мариева на БЕЛАЗе. Вместе с заводом он переживал и трудные для предприятия времена, и его победы.

КАК РЕШАЛАСЬ СУДЬБА БЕЛАЗА В 70-Х

Так уж сложилось, что судьба БЕЛАЗа решалась не единожды. В начале 70-х годов, вспоминает Павел Лукьянович, шли жесткие споры, где развивать завод большегрузных самосвалов. Госплан, а он тогда был законодателем производственно-экономической моды, настаивал на сооружении завода на Урале, поближе к добыче полезных ископаемых. Как будто логично… Но в дело вмешался тогдашний глава правительства Алексей Николаевич Косыгин. Он побывал на БЕЛАЗе, познакомился с производством и его возможностями, созданной здесь технологической базой, которая на тот момент отвечала всем потребностям производства, кадровым потенциалом предприятия, провел заседание союзного министерства, выслушал все точки зрения… Особенно убедительным для Косыгина показалось мнение, которое высказал главный конструктор завода Заля Львович Сироткин: все можно вывезти отсюда, но как быть с накопленным здесь интеллектом? Его вывезти практически невозможно…

По итогам состоявшегося 12 ноября 1973 года в Жодино совещания у Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина, где рассматривался вопрос «О развитии производства большегрузных карьерных автомобилей-самосвалов на Белорусском автомобильном заводе», было дано поручение разработать и представить в Совет Министров СССР проект постановления (Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 609 вышло в свет 2 августа 1976 года) о развитии в 1975–1980 годах производства большегрузных автомобилей-самосвалов на Белорусском автомобильном заводе и соответствующем создании на предприятиях Минавтопрома, Минтяжмаша, Минэлектротехпрома и других министерств необходимых производственных мощностей для этих целей.

Это совещание было важным событием в истории БЕЛАЗа, определившим направление развития предприятия на многие годы вперед.

КУРСОМ НА ВНЕДРЕНИЕ ГИБКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

На следующую пятилетку был намечен ввод в действие 180 тысяч квадратных метров производственных площадей блока цехов № 2, где планировалось первоочередное развитие производства самосвалов и автопоездов грузоподъемностью 75, 120 и 180 тонн. Для организации такого производства требовалось высокопроизводительное оборудование, закупать которое было решено на конкурсной основе, в том числе и за рубежом. Для оперативного решения вопросов, связанных с приобретением импортного оборудования, ответственным был назначен заместитель главного технолога П. Л. Мариев: на этот период его освободили от выполнения основных обязанностей.

К тому времени в личном активе Павла Лукьяновича Мариева уже был диплом с отличием Белорусского политехнического института, который он окончил без отрыва от производства, но главное, были мысли о том, как обеспечить максимально высокую точность изготовления деталей машин, которым предстоит работать в чрезвычайно сложных условиях эксплуатации, и был коллектив, с которым эту задачу реально было решать.

В 70-е годы на предприятии велся поиск новых организационных и технологических подходов в создании будущего производства многономенклатурного ряда карьерных самосвалов. Традиционные технологии и оборудование не отвечали требованиям производства по точности и не подходили по габаритам обрабатываемых деталей. А технологическая подготовка постановки на производство новых изделий требовала не менее 5 лет по времени и огромных материальных затрат.

Хорошо понимая это, Павел Лукьянович Мариев предложил и настоял на использовании гибких технологий на основе быстро переналаживаемых станков с программным управлением. В дальнейшем и до настоящего времени это направление стало основой развития технологической базы предприятия.

Поиски перспективных технологий для обеспечения выпуска карьерной техники мирового уровня привели Павла Лукьяновича в Японию, где вместе с другими специалистами он оценивал преимущества станков с числовым программным управлением.

Вспоминает Николай Николаевич Филипчик, в 1976 году – инженер-технолог автоматного цеха:

– В конце 70-х годов БЕЛАЗ приступил к реализации проекта по созданию цеха программных станков на основе внедрения станков с ЧПУ. Параллельно с проводимыми тендерами на закупку оборудования шла подготовка кадров будущего цеха программных станков и подразделений, его обслуживающих. В первую очередь это коснулось технологов, наладчиков станков с ЧПУ, электроников, механиков. Все прошли переподготовку в Минске в учреждениях по повышению квалификации.

Прошли тендеры. На их «вершинах» заслуженно стояли станкостроительные фирмы Японии. С учетом этого обстоятельства заводу предстояло отобрать из когорты претендентов лучших специалистов для приемки закупленного заводом оборудования. Отбор был очень серьезным, и я был рад, что по его итогам в эту команду был зачислен и я.

Когда пришло время отбыть в дальние края, никто не знал, как долго пробудем на чужбине, хотя никто не унывал. В назначенное время мы взлетели. Десять часов лету, и мы в аэропорту Ханеда (Токио). После приземления впечатления были очень неоднозначные (погода, смена часовых поясов, абсолютно не европейская манера общения).

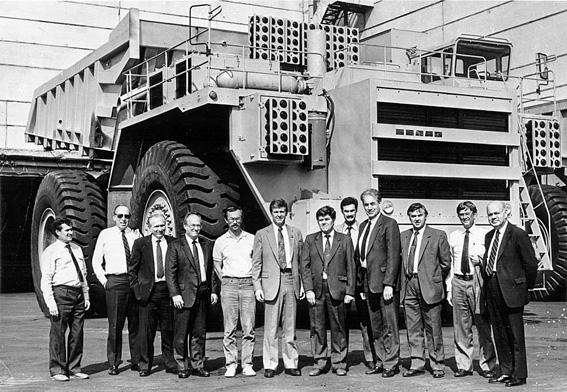

Чувство внутреннего спокойствия и уверенности пришло, когда увидели знакомые лица: руководителя нашей делегации Павла Лукьяновича Мариева, представителя «Автопромимпорта» и ранее приехавших наших товарищей.

Наша работа в Японии началась с обучения. Причем, независимо от специальности, все представители БелАЗа прошли курс основ программирования на фирме «Фанук». После этого все специалисты были разделены на группы по 5–6 человек и отправлены на фирмы-поставщики оборудования – «Фанук», «Тошиба», «Тоёда», «Окума», «Макино» – для изучения устройства станков, их обслуживания, приемов работы, ремонта оборудования.

Поскольку в проекте приняли участие пять фирм, то Павлу Лукьяновичу, как руководителю нашей делегации, приходилось постоянно перемещаться с фирмы на фирму, решать и согласовывать возникающие вопросы.

Так, при испытании одного из станков эмульсия неожиданно полилась на пол. Оказалось, что при комплектации оборудования БелАЗом не были заказаны шторки. Как же быть, ведь даже малейшее изменение в контракте влечет за собой немало организационных проблем? Павел Лукьянович подумал и обратился к японцам: «Мы заказали испытания приобретаемого нами оборудования. Если вы можете провести его без шторок – пожалуйста». Тогда подумали японцы и… повесили шторки.

Такая непреклонность и даже жесткость Павла Лукьяновича в отстаивании интересов своего предприятия вызывали неизменное уважение и даже восхищение наших японских партнеров. Нередко даже при одном упоминании фамилии Мариева они проявляли готовность решать вопрос в пользу БелАЗа.

Как-то, открыв заднюю крышку стойки, предназначенной для управления рабочими органами станков, мы заметили влагу на платах. Обратили на это внимание японцев. Они начали отнекиваться: ничего, просто влажность воздуха здесь выше, чем в Беларуси, мол, у вас дома все будет хорошо. Поверить на слово? Ну уж нет. И когда я сказал, что буду звонить Мариеву, они замахали руками: не надо, мы решим этот вопрос на месте, с вами.

Комплекс закупленного в 1978 году в Японии оборудования стал основой механообрабатывающего производства при изготовлении самосвалов особо большой грузоподъемности, обеспечил быструю подготовку производства новых изделий и наращивание объемов производства. Завод рос и развивался.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 80-Х

Вспоминает Анатолий Григорьевич Семашко, в 80-х годах – заместитель главного механика завода – начальник рембазы БПЦ‑2:

– Когда в 1981 году я вернулся из командировки из Сирии и был назначен заместителем главного механика, БПЦ‑2 был строящимся объектом. В 1985–1986 годах в рамно-кузовном цехе вводились в эксплуатацию две линии покрасочного комплекса. Это был крупный проект, руководил которым главный инженер Павел Лукьянович Мариев. Сдача комплекса контролировалась банком, а это, как все понимали, строгая отчетность. Создавалась рабочая комиссия, она принимала объекты. Что-то сделать вовремя мы не всегда успевали, но Павел Лукьянович так заинтересованно говорил с исполнителями о всех проблемах, так оперативно решал возникавшие вопросы (хотя во множестве других дел главным для Мариева был все же ввод в эксплуатацию и обеспечение технологического обслуживания оборудования, закупленного в Японии), что все понимали – надо постараться и не подвести.

Ввод в эксплуатацию покрасочного комплекса стал для БЕЛАЗа важным событием. Ведь если раньше покраску деталей и узлов того же мотор-колеса, к примеру, производили вручную прямо в цехе, то теперь на новых автоматических линиях в РКЦ производилась и предварительная обработка, и покраска, и сушка деталей и узлов. Конечно, эти достижения трудно сравнивать с сегодняшними технологическими возможностями БЕЛАЗа, когда покрасочный комплекс представляет собой целый ряд модулей и агрегатов, которые объединены в единую технологическую цепочку, но все же ввод в эксплуатацию этих покрасочных линий обеспечил значительное улучшение условий труда в цехах завода, повышение качества покраски машин и увеличение производительности данного процесса.

Вместе с ростом и развитием завода росла и грузоподъемность выпускаемых им машин, которые стали занимать доминирующее положение в технологическом транспорте карьеров при добыче полезных ископаемых открытым способом на просторах СССР (затем СНГ). И не только. Завод прочно вошел в элиту ведущих компаний мира по выпуску карьерных самосвалов.

ТРУДНЫЕ 90-Е

Серьезным испытанием для БЕЛАЗа, как и для других предприятий Беларуси, стал кризис 90-х. Развал Советского Союза, а вместе с ним и разрыв устоявшихся экономических связей, свертывание инвестиционных программ на крупнейших горнорудных предприятиях бывшего Союза и, как следствие, снижение спроса на белорусские самосвалы, рост цен на электроэнергию, топливо и комплектующие, постоянные изменения в законодательстве серьезно осложнили жизнедеятельность завода.

Вспоминает Анатолий Григорьевич Семашко, в 90-х годах – заместитель главного механика, в 2000-х – главный механик завода:

– В кризисные 90-е остро ощущались проблемы с реализацией производимой БелАЗом техники. Но ведь завод должен был работать, производить продукцию, а заводчане – получать зарплату. Это было трудное время и для всего коллектива предприятия, и в первую очередь для директора. Его рабочий день растягивался неимоверно. Оперативка для руководителей начиналась до семи, а когда мне доводилось уходить с работы в десять – одиннадцать часов вечера, то свет в кабинете директора еще горел. Я как главный механик отвечал за эксплуатацию и ремонт технологического оборудования. К тому времени уже начался износ закупленных в Японии станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, и необходимы были запчасти для их ремонта. Большие проблемы создавали шарико-винтовые передачи (ШВП): прецизионная пара требовала сверхточной обработки при изготовлении. Валюту, которой всегда не хватало, нужно было тратить разумно, и Павел Лукьянович брал под личный контроль каждый заключаемый договор. Когда я пришел к нему с договором на очередную партию ШВП, где стоимость одной была около 5 000 долларов, Мариев вскипел: «Да за эти деньги можно купить «жигули»! Неси чертеж – посмотрим, может, получится изготовить на заводе». В недавнем прошлом – инженер-технолог, начальник техбюро, заместитель главного технолога, главный инженер завода, для которого «читать» чертежи было делом привычным, директор хотел сам оценить серьезность ситуации. Когда в следующий раз я пришел к нему с чертежом ШВП, после тщательного его изучения Павел Лукьянович огорченно подытожил: да, наверное, придется закупать…

В начале 90-х, когда Павел Лукьянович Мариев стал директором завода, останавливались сотни малых и средних предприятий, на грани выживания находились даже гиганты.

Павел Лукьянович очень не любит это слово – выживать. Выживать – это удел слабых, а вот умение достойно жить и видеть перспективы даже в самой сложной ситуации – удел сильных, считает он.

Не стало Госплана, и ставка была сделана на прямые добрые партнерские отношения с крупнейшими горнодобывающими предприятиями теперь уже ближнего зарубежья, развитие товаропроводящей сети и, конечно же, на коллектив предприятия.

(Окончание в следующем номере.)

Тамара САХАРЧУК, фото из архива редакции и личного архива П.Л. МАРИЕВА